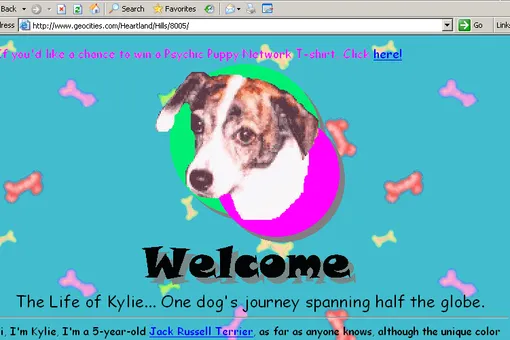

Такой сайт имеет очень простую структуру — заголовок сверху и колонка текста под ним, а ширина текста часто фиксированная. Фото на нем обычно невысокого качества, но их заменяет множество простых рисунков и гифок: зачастую они имеют очень отдаленное отношение к содержанию страницы. Используется несколько плохо сочетающихся друг с другом шрифтов, а фон может быть не только белым, но и ярко-цветным или вообще анимированным.

Ископаемые Web 1.0: почему первые сайты интернета выглядели так «кичево»

Антон Басов, исследователь истории науки и техники, автор Центра непрерывного образования факультета компьютерных наук ВШЭ, рассказывает, откуда взялись сайты эпохи Web 1.0, куда они исчезли и почему выглядели так странно.

«Прежде, чем объединяться...»

Для начала вспомним — в общих чертах — как появился современный интернет. Идея соединять компьютеры в сети возникла вскоре после их появления. Уже в 1958 году в США запустили систему координации противовоздушной обороны SAGE, которая состояла из нескольких десятков компьютеров, обменивающихся друг с другом данными.

Затем были созданы и другие компьютерные сети, на которых создавались и совершенствовались технологии обработки цифровой информации, такие как пакетная передача данных и разделение времени.

К 1980 году массовое производство микросхем сделало возможным появление персональных компьютеров. Немедленно началось распространение новых компьютерных сетей, связывавших десятки и сотни тысяч пользователей; в их основу были положены протоколы и оборудование, созданные в прошлом десятилетии.

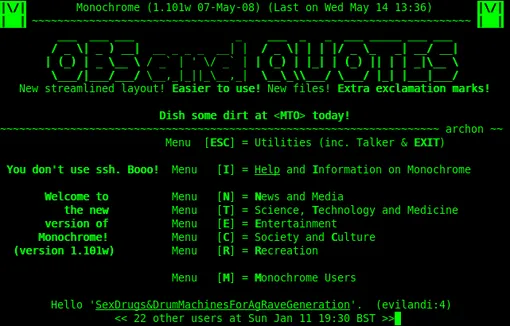

Первые сети — такие, как CompuServe, Source, FidoNet и Usenet — возникали независимо друг от друга, используя разные протоколы. Пользователи взаимодействовали друг с другом с помощью электронных досок — объявлений (bulletin board system, BBS), которые позволяли общаться на форумах, обмениваться письмами и файлами, читать новости, а позже еще и переписываться в чатах и даже играть в онлайн-игры.

Однако выгоды обмена информацией между все большим количеством пользователей были слишком очевидны, и вскоре отдельные компьютерные сети начали соединяться друг с другом в единую «сеть сетей». От английских слов interconnected network и возникло ее название — «интернет».

Сплетая Всемирную паутину

В 1987 году объединенные сети США насчитывали 28 тыс. подключенных компьютеров, год спустя вдвое больше — 56 тыс., а уже в 1989 году — 159 тыс.

Сперва ученые обнаружили, что в интернете можно удобно обмениваться информацией о конференциях, публикациях и грантах. Благодаря этому интернет проник в кампусы университетов, где его пользователями стала еще и армия студентов. Следом пришли бизнесы — оказалось, что в сети можно еще и общаться с клиентами, искать сотрудников и бесплатно получать информацию.

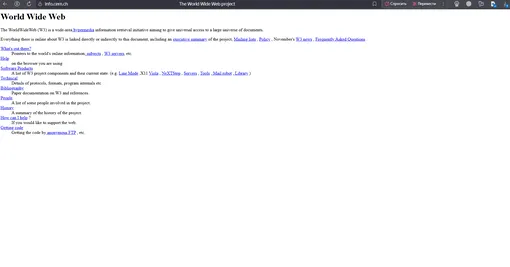

Все изменилось благодаря одному человеку — сэру Тиму Бернерсу-Ли, создателю Всемирной паутины. Опять-таки, не вдаваясь в подробности скажем, что к концу 1990 года Бернерс-Ли создал протокол HTTP, язык HTML, первый веб-браузер (и редактор HTML-кода) WorldWideWeb, первый веб-сервер и программное обеспечение для него, а также первый сайт.

Поначалу новый формат распространялся медленно, а первыми пользователями были ученые — исследователи элементарных частиц (сам Бернерс-Ли работал в Европейской организации по ядерным исследованиям — CERN). К началу 1993 года было создано около 50 веб-сайтов. В основном они принадлежали научным организациям, но уже появился сайт научного музея Exploratorium и посвященный музыке Cybergrass.

Как раз в 1993 году был создан Mosaic — первый браузер, способный открывать веб-сайты с изображениями в тексте. Одновременно с этим CERN объявил, что веб-протокол можно использовать свободно и бесплатно. Эти события позволили World Wide Web обойти конкурентов — уже к концу года число сайтов увеличилось в десять раз.

Сделай сам

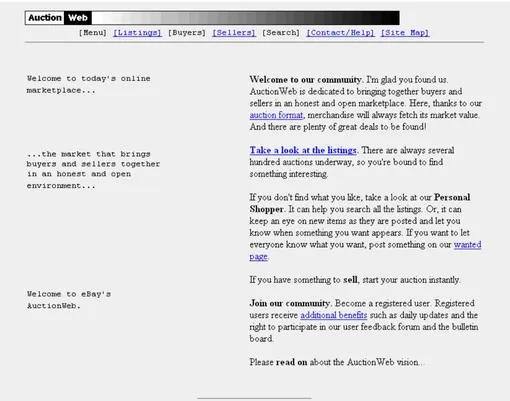

Рост интернета после 1993 года можно справедливо назвать взрывным: к концу 1994 года существовало меньше 3 тыс. веб-сайтов, а уже через год их было больше 23 тыс. Появлялись все те элементы, которых не хватало в «старом» интернете: компания Yahoo! создала сперва каталог сайтов, а затем и поисковую систему. Появились интернет-магазин Amazon и торговая площадка eBay. Началась «война браузеров»: Mosaic оказался смещен Netscape Navigator, а его теснил Internet Explorer от Microsoft.

Всемирная паутина же требовала постоянной связи с серверами, где и хранились сайты. Поэтому каждый, кто хотел не только получать информацию из интернета, но и публиковать ее, должен был обзаводиться собственным сервером, что было слишком дорого и сложно для простого пользователя. Другим вариантом была возникшая уже тогда аренда серверного пространства у провайдера. Это было и проще, и дешевле — но все еще недоступно для большинства любителей.

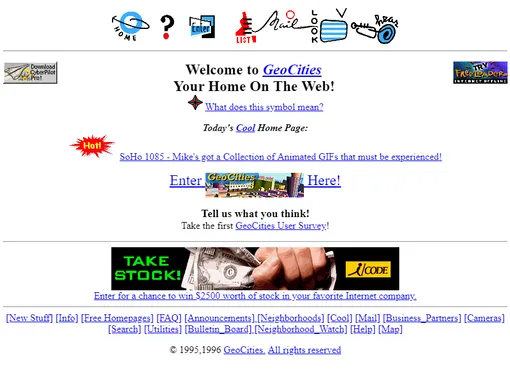

Тогда провайдеры догадались предложить пользователям бесплатный хостинг для их веб-сайтов. Поначалу это, конечно, требовало дополнительных вложений в оборудования — но постепенно бесплатные пользователи начинали не только окупаться, но и приносить прибыль (как — увидим ниже). В 1995 году несколько американских компаний уже предлагали бесплатный хостинг; самой известной из них вскоре стала GeoCities.

История успеха GeoCities

GeoCities создали программист Дэвид Боннетт и инженер Джон Резнер. Сначала проект назывался Beverly Hills Internet и представлял собой каталог веб-сайтов, разделенный на тематические «районы» — «Колизей», «Голливуд», «Родео Драйв» и тому подобные. Вскоре создатели решили предложить интернет-первопроходцам бесплатное серверное пространство (от одного до двух мегабайт — мнения расходятся) и уникальный адрес в одном из «районов».

Успех пришел моментально — к декабрю 1995 года компания, уже сменившая имя на GeoCities, каждый день регистрировала больше тысячи новых пользователей в одном из 14 «районов». Ежедневно на сайт заходили более 6 млн пользователей — колоссальная цифра в масштабах того интернета.

Впрочем, это солнце тоже не было лишено пятен: пользователи жаловались на кривой интерфейс, случайное удаление файлов, ограничения из-за большого числа пользователей на сайте... В мае 1997 года GeoCities добавила на бесплатные страницы обязательные рекламные блоки, что не могло не вызвать ярости создателей и пользователей. Несмотря на это, рост числа пользователей продолжался, и в октябре того же года их стало больше миллиона.

В 1998 году GeoCities вышла на биржу, а в следующем году ее за 3,5 млрд долларов купил давний инвестор, интернет-гигант Yahoo!. Этот момент стал вершиной успеха компании, за которым последовало медленное угасание. Yahoo! еще сильнее ограничил бесплатных пользователей, побуждая их покупать серверное пространство. Сервис начал терять популярность — пользователи переходили к другим провайдерам, а также в новые социальные сети вроде Myspace. Так, 26 октября 2009 года GeoCities перестал функционировать в США (японская версия работала до 2019 года).

Важно отметить, что феномены, о которых здесь идет речь, не относятся исключительно к сайтам, хранившимся на хостинге GeoCities. Известный под собирательным названием «стиль GeoCities» отражает всю эстетику раннего «Веба», распространяясь далеко за пределы одного американского провайдера.

Веб-китч: эстетика сайтов 90-х и 00-х

Значимость персональных страниц эпохи Web 1.0 для истории интернета стала понятна довольно быстро. Хотя Yahoo! и другие провайдеры массово отключали свои серверы и удаляли информацию, энтузиасты смогли сохранить значительную часть сайтов GeoCities и подобных им. Благодаря усилиям таких проектов, как One Terabyte of Kilobyte Age мы можем изучать сайты того времени и находить их общие черты.

Отчасти они были перечислены в начале статьи. «Стиль GeoCities», также известный как Y2K Aesthetic (эстетика 2000-го года), Webcore или Old Web, тяготеет к:

- цветным и анимированным фонам;

- обилию нефункциональных декоративных элементов;

- множеству анимированных гиф-изображений.

Сочетание этих элементов на одной странице создает пестрое, многоцветное, переливающееся изображение. Неудивительно, что стиль Web 1.0 описывают в категориях эклектики и максимализма.

Согласно определению искусствоведа Елены Карцевой, китч — «нищета требований к культуре, сводящихся к гипертрофии украшательства в быту». Ученая утверждает, что китч «в прикладном искусстве, даже доходя до крайней нефункциональности, он создает предметы, имитирующие нечто хорошо известное, знакомое всем»; в качестве примера она приводит «чайник, изображающий лежащую кошку с вытянутыми вперед лапами».

Для чего нужны эти украшательства — то, что писатель Юрий Тынянов назвал «симметрией завитушек»? Для того, чтобы скрыть внутреннюю пустоту, подменить отсутствие содержания блеском внешней формы. Очень точно эту тенденцию подметил в своих пьесах Владимир Маяковский. В «Клопе» пошляк Присыпкин говорит: «Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе». А в пьесе «Баня» персонажи утверждают, что «искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей» и требуют: «Сделайте нам красиво!».

Почему китч стал доминировать в эстетике раннего «Веба»?

На это есть три причины.

- Во-первых, самодеятельность и отсутствие канонов. Между началом широкого распространения веб-технологий и появлением бесплатных хостингов прошло меньше двух лет. У создателей первых сайтов не было примеров «красивых» сайтов, которые можно было использовать в качестве образца. Поэтому интернет-энтузиасты ориентировались исключительно на собственный вкус.

- Во-вторых, невысокий уровень этого самого вкуса у создателей сайтов. На примере раннего «Веба» хорошо видно, что средний человек эстетически малограмотен и вполне удовлетворяется дешевыми эффектами, подменяющими содержание.

- В-третьих, как раз отсутствие содержания. Конечно, нельзя сказать, что все сайты того времени были бессмысленны — многие из них до сих пор содержат информацию, которой нет больше нигде в интернете. Однако многие персональные страницы, посвященные обычной жизни обычных людей, не могли представлять большого интереса для пользователей.

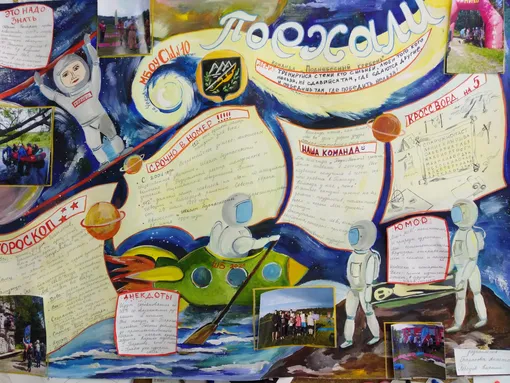

Пожалуй, наиболее точным аналогом первых сайтов в материальном мире служат школьные стенгазеты или плакаты. На протяжении XX века для их создания использовались самые базовые средства — карандаши, краски, вырезанные из газет и журналов иллюстрации. Дизайнерские навыки создателей были, как правило, не слишком развиты. Однако этого было достаточно, чтобы достичь цели — донести определенную информацию в яркой и запоминающейся форме.

Наследие Web 1.0

Как отмечает одна из создателей проекта One Terabyte of Kilobyte Age Олиа Лиалина, «уже к 1997 году среди веб-дизайнеров слово GeoCities считалось ругательством». Однако не прошло и года с момента закрытия сервиса, как дизайнер Майк Лачер создал GeoCities-izer, который должен был «заставить любой веб-сайт выглядеть так, как будто его создала тринадцатилетняя девочка в 1996 году» (желающие и сейчас могут воспользоваться похожим инструментом).

Собственно, само понятие Web 1.0 появилось только постфактум, когда стало нужно отличать его от современного нам Web 2.0. Сайты того времени стали предметом научных исследований и художественных экспериментов: так, в России изучают наследие платформы narod.ru — аналога GeoCities, а художник Камерон Аскин создает Cameron’s World — коллаж из элементов сайтов раннего «Веба».

Сегодня многие активисты говорят об исчерпанности современной модели интернета, где власть над контентом принадлежит владельцам платформ и алгоритмам. В противовес этому предлагаются распределенные (федеративные) решения, которые возвращают контроль пользователям. Независимость от больших платформ, привлекающая пользователей в соцсети Mastodon и Pleroma, отчасти возвращает нас и к индивидуализму, который был у сайтов эпохи Web 1.0.