На самом деле, история беговых дорожек началась гораздо раньше — еще в Древнем Риме. Правда, выглядели они совершенно иначе. То было большое колесо, прикрепленное к крану, которое приводилось в движение людьми и использовалось для подъема тяжелых грузов при строительстве.

Машина для страданий: неожиданная история изобретения беговой дорожки

Колесо страданий

Перенесемся в XIX век, эпоху промышленных революций и суровых нравов. Тогда люди верили, что труд очищает душу, а лень — корень всех преступлений. Этому принципу следовали в британских тюрьмах, где заключенных пытались не просто изолировать от общества, а «перевоспитать» их, нагружая тяжелой физической работой.

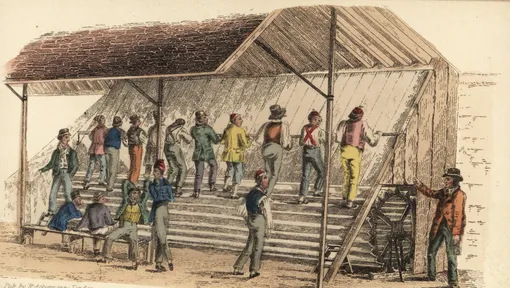

В 1818 году инженер Уильям Кьюбитт посчитал, что та работа, которую предлагают преступникам в тюрьмах, слишком уж легкая, и не помешало бы дополнительно их нагрузить. И тогда придумал «беговую дорожку», которая свиду напоминала больше современный тренажер-лестницу StairMaster.

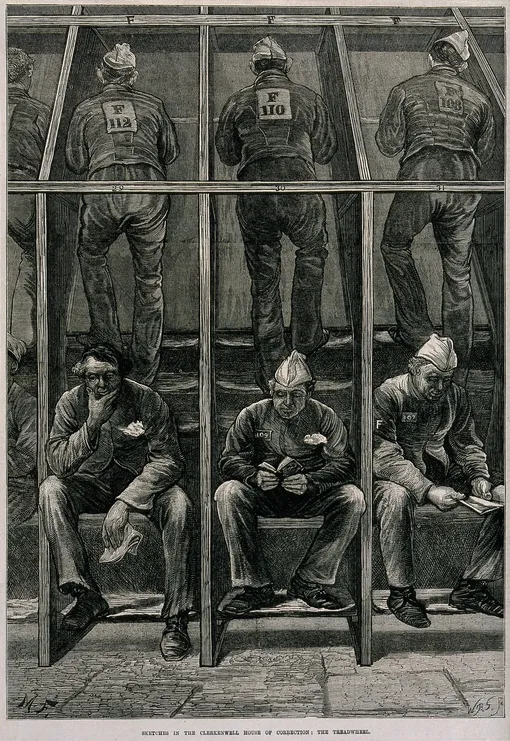

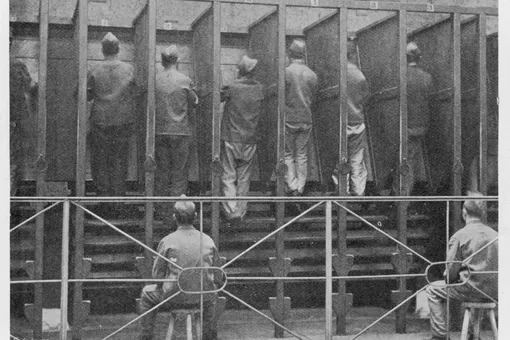

Выглядело все так: десятки заключенных цеплялись за поручни и одновременно поднимались по лестнице, которая заставляла колесо вращаться. Как правило, за один день каторжники преодолевали расстояние в более 4000 метров, сжигая более 2000 калорий.

Через несколько лет после своего изобретения Кьюбитт усовершенствовал исправительную дорожку, подумав, что усилия заключенных вполне можно использовать на благо, например, перекачивать воду, молоть зерно или же обеспечивать работу вентиляторов в шахтах.

От кары к кардио

С годами медики стали признавать такое наказание слишком жестоким: в тюремные госпитали постоянно поступали люди с истощением, повреждениями суставов, мышечными травмами и психическими расстройствами. Поэтому постепенно от такого метода наказания стали отказываться, в конце XIX века использование беговых дорожек в тюрьмах прекратилось практически повсеместно, в 1900-х годах функционировали всего 13 таких машин. То, что когда-то считалось праведным путем к искуплению, теперь воспринималось как устаревшая пытка.

Однако сама идея заставлять людей ходить на месте врачам нравилась, они считали, что пытку можно превратить в полезное занятие. Так, в 1911 году Клод Лорин Хаген подал заявку на патент в США на «тренажер», похожий на современную беговую дорожку, предназначенный для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и реабилитации пациентов после травм. Патент был выдан спустя два года: устройство имело ручное управление, и чтобы создать инерцию, пользователю приходилось ногами перемещать деревянные планки.

Первая беговая дорожка с электроприводом была изобретена в 1952 году кардиологом доктором Робертом Брюсом, но теперь она использовалась для диагностики заболеваний сердца и легких. Пациентов подключали к электрокардиографу во время ходьбы и бега, что позволяло измерять частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови.

А в 1960-х годах инженер Уильям Стауб представил PaceMaster 600 — одну из первых беговых дорожек для домашнего использования. На это его вдохновила книга «Аэробика» врача Кеннета Купера, в которой он убедил читателей в том, что бег трусцой полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Вскоре беговые дорожки стали появляться всюду. В 1980-х годах компания Aerobics Inc. продавала около 2000 изделий в год, а к середине 1990-х ежегодный объем продаж достиг 35 000 единиц. Так машина, созданная для наказания, превратилась в инструмент для развития личной силы и поддержания самодисциплины.