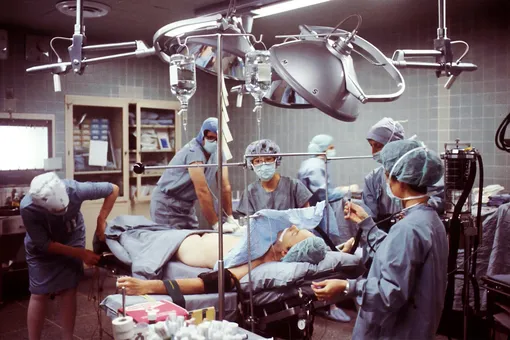

Хирурги представили два революционных метода оживления сердец умерших доноров, которые могут кардинально изменить трансплантологию. Обе технологии опубликованы в журнале New England Journal of Medicine и успешно прошли первые клинические испытания.

Разработаны новые методы сохранения и реанимации сердца для трансплантации

Вторая жизнь сердца

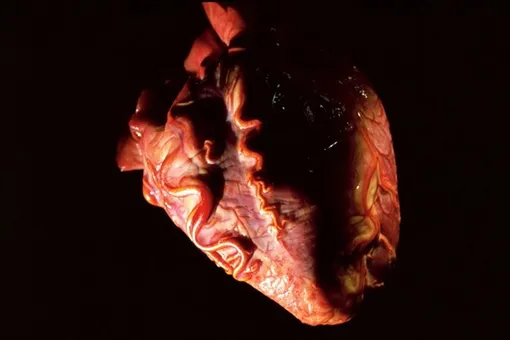

Первый метод, разработанный командой Джозефа Турека, позволяет реанимировать детские сердца вне тела донора. Через трубку в аорту подается насыщенная кислородом кровь, которая затем откачивается через левый желудочек, повторно обогащается кислородом и снова поступает в сердце. Процедура была успешно проведена на месячном младенце — его сердце пересадили трехмесячному ребенку. Через три месяца орган функционировал нормально без признаков отторжения.

Второй метод предполагает консервацию взрослых сердец прямо в теле донора. После пережатия аорты сердце заполняется охлажденной насыщенной кислородом жидкостью с эритроцитами, защитными растворами и витаминами. Это поддерживает орган в расслабленном состоянии без реанимации. Метод испытан на трех взрослых пациентах в возрасте 40-60 лет — все сердца нормально функционируют через полгода после операции.

«Парадокс спасителя»

Новые технологии решают настоящий «парадокс спасителя» — этическую дилемму, когда для спасения жизни врачам приходится балансировать на грани переопределения причины смерти. Существующие методы требуют запуска остановившегося сердца прямо в теле донора, что создает юридический и моральный конфликт. Когда пациента объявляют умершим по критерию «циркуляторной смерти» (остановка сердца на 5 минут), именно прекращение кровообращения становится официальной причиной смерти.

Если врачи затем перезапускают сердце в теле донора, возникает парадокс: человек официально мертв от остановки кровообращения, но его сердце снова работает. Это может потребовать изменения причины смерти с «циркуляторной» на «мозговую», что влечет правовые сложности. Кроме того, возобновление кровотока теоретически способно восстановить некоторые функции мозга, создавая дополнительные этические дилеммы.

Для семей доноров такая ситуация особенно болезненна. Родители, принявшие мучительное решение отключить ребенка от аппаратов, могут воспринимать «перезапуск» сердца как нарушение достоинства умершего, даже понимая благородную цель процедуры.

Новые методы разрешают этот парадокс. В первом случае сердце оживляется только после извлечения из тела, во втором — орган просто консервируется без реанимации. Это сохраняет четкую границу между жизнью и смертью, избегая правовых и этических конфликтов.

Ежегодно в США около 500 детей получают новое сердце, но многие умирают в ожидании донорского органа. Новые технологии могут увеличить число педиатрических трансплантаций на 100 операций в год. Большинство донорских сердец берут у пациентов со смертью мозга при работающем сердце, но таких случаев недостаточно для покрытия потребностей.