Исследователи попытались понять, почему социальные сети не стали утопической публичной площадкой для здорового обмена идеями, а превратились в источник поляризации и токсичности. Вместо объединения людей платформы создают эхо-камеры, где небольшое число влиятельных пользователей получает львиную долю внимания, Попытки вмешательства с помощью управляющих алгоритмов только усиливают конфликты и поляризацию. Работа размещена на сервере препринтов arxiv.

ИИ-модель показала, что социальные сети токсичны по своей структуре

Ученые создали модель, где 500 ИИ-персон, сконструированных на данных американских избирателей, имитировали поведение в социальных сетях. «Мы обнаружили, что нам не нужно добавлять никаких управляющих алгоритмов, нам не нужно подгонять модель», — объясняет соавтор работы профессор Петтер Торнберг. — «Все динамики просто возникли из базовой модели».

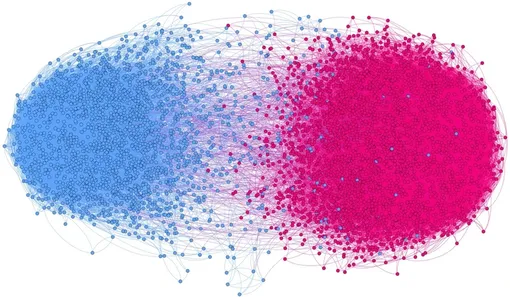

ИИ-персоны действовали тремя способами: они могли выкладывать посты, делать репост понравившегося поста и оформлять подписку. ИИ-персоны стали постить свои заметки и общаться. И ученые увидели очень знакомую картину: возникли эхо-комнаты, появились инфлюенсеры, началась жесткая поляризация.

Управляющие алгоритмы не помогают

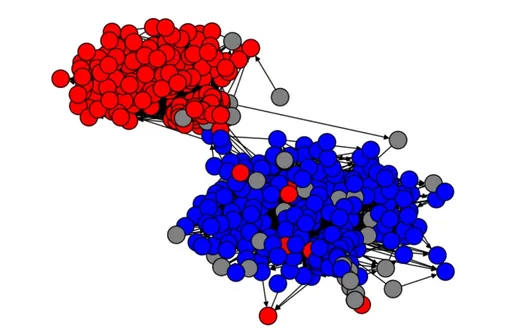

Команда протестировала несколько стратегий вмешательства в поведение пользователей: хронологические ленты (такую ленту можно выбрать практически в любой соцсети — она выдает для просмотра не «самые интересные» для пользователя, а самые новые посты, но такие ленты практически никто не использует), алгоритмы разнообразия (так называемые «мосты», когда алгоритм время от времени предлагает посты, далекие от установившихся интересов пользователя), сокрытие статистики (чтобы у пользователя не возникало желание постить почти тоже самое еще раз) и другие методы управления соцсетями. Результаты оказались неутешительными. «Только некоторые вмешательства показали скромные улучшения. Ни одно не смогло полностью нарушить фундаментальные механизмы», — отмечают исследователи.

Особенно показательным стал парадокс компромиссов: хронологическая сортировка снижала неравенство внимания к постам и влияние инфлюенсеров, но усиливала экстремальный контент. «Мосты» улучшали разнообразие мнений, но увеличивали концентрацию влияния.

«Проблема не в том, что платформы плохие, и не в том, что люди хотят создать токсичную среду», — поясняет Торнберг. — «Это просто непреднамеренные результаты взаимодействий, основанных на базовых правилах. Механизм, производящий проблемные результаты, оказался действительно устойчивым при базовой структуре этих платформ».

Исследование показало, что даже платформы без управляющих алгоритмов, такие как Bluesky, не защищены от этих проблем. Корень зла кроется в самой архитектуре социальных сетей — в простейшей динамике постинга, репостинга и подписок, которая создает токсичные сети обратной связи.

«1% процент пользователей доминирует во всей сети», — подчеркивает Торнберг. Это искажает восприятие, делает сеть токсичной и поляризованной. Хуже того, это меняет картину реальности, делает ее зависимой от инфлюэнсера.

Как отмечают ученые, решением может стать кардинальный пересмотр модели социальных сетей. Возможно, это переход к пространственно ограниченному общению, например, в кафе или читательском клубе. Возможно, помогут групповые модели, где люди разделяют интересные темы, а не добиваются максимального влияния. Хотя сегодня выход из социальных сетей или их полная реформа выглядят, скорее, утопией, но ученые считают, что неустранимая токсичность глобальных платформ в конце концов оттолкнет пользователей, и они вернутся к локальных решениям.