Иммунная система — это эволюционный шедевр. Она ежедневно защищает нас от тысяч различных вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Без функционирующей иммунной защиты человек не выживет. Одна из загадок иммунитета заключается в его способности отличать патогены от собственных клеток организма. Микробы не носят униформу, все они выглядят по-разному, а многие даже научились маскироваться под человеческие клетки. Как же иммунная система понимает, что атаковать, а что защищать?

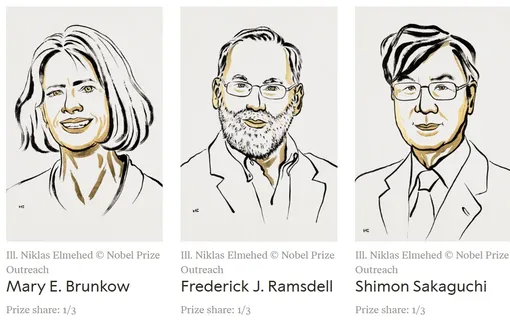

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым открывшим, как иммунная система сдерживает сама себя

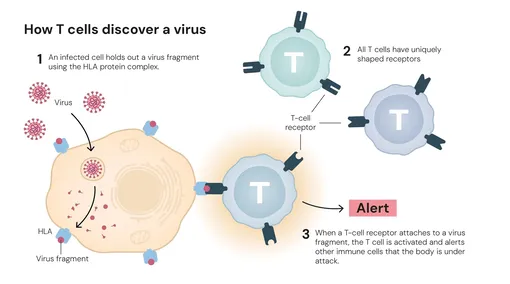

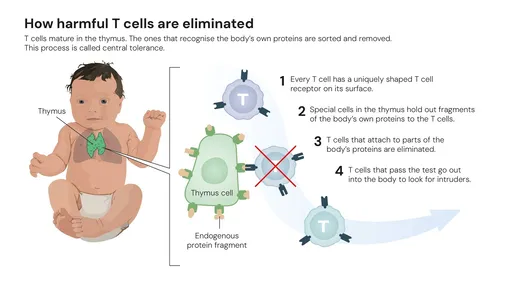

Долгое время ученые полагали, что знают ответ: иммунные клетки проходят отбор в тимусе (небольшом, но очень важном органе) — процесс, называемый центральной иммунной толерантностью. Однако оказалось, что иммунная система гораздо сложнее. Т-клетки — главные защитники организма. Т-хелперы патрулируют весь организм и при обнаружении опасности подают сигнал тревоги другим иммунным клеткам. Т-киллеры уничтожают зараженные вирусами клетки и опухоли.

На поверхности всех Т-клеток располагаются особые рецепторы — своеобразные сенсоры, позволяющие сканировать другие клетки. Эти рецепторы уникальны, как детали пазла, и теоретически организм может создать более 10 в 15-й степени различных их вариантов. Именно это гарантирует, что всегда найдутся Т-клетки, способные распознать любой новый вирус. Но неизбежно возникают и такие рецепторы, которые могут прикрепиться к собственным тканям организма.

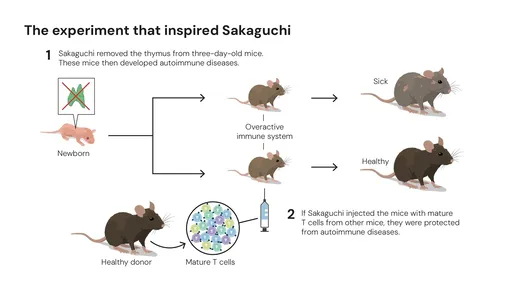

В 1980-х исследователи установили, что при созревании в тимусе Т-клетки проходят тест, устраняющий те из них, которые способны атаковать собственные белки организма. Уже тогда некоторые ученые подозревали существование особых «супрессорных» Т-клеток, но после серии неудач это направление было практически закрыто. Но японский исследователь Симон Сакагути из Исследовательского института онкологического центра Аити в Нагое продолжил исследование таких «супрессоров». Его вдохновил противоречивый эксперимент коллег: когда новорожденным мышам хирургически удаляли тимус через три дня после рождения, иммунная система не ослабевала, а наоборот — выходила из-под контроля, вызывая аутоиммунные заболевания.

Открытие клеток-регуляторов

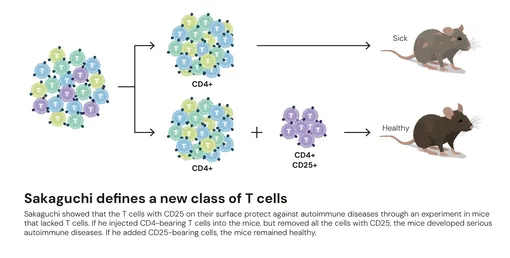

Сакагути предположил, что должны существовать клетки-охранники, способные успокоить и остановить другие Т-клетки. В начале 1980-х он выделил Т-клетки из генетически идентичных мышей и ввел их мышам без тимуса — и это защитило животных от аутоиммунных болезней.

Но потребовалось более десяти лет, чтобы найти способ различать типы Т-клеток. В 1995 году Сакагути представил совершенно новый класс: регуляторные Т-клетки, несущие на поверхности не только белок CD4, характерный для Т-хелперов, но и белок CD25. Тем не менее многие исследователи отнеслись к открытию скептически и требовали дополнительных доказательств.

Такие доказательства в результате предоставили Мэри Брункоу и Фред Рэмсделл, работавшие в биотехнологической компании Celltech Chiroscience в США. Их внимание привлекла линия мышей под названием scurfy, возникшая случайно в 1940-х годах в лаборатории Манхэттенского проекта.

Самцы этой линии рождались с шелушащейся кожей, увеличенными селезенкой и лимфоузлами и жили всего несколько недель. В 1990-х выяснилось, что болезнь вызвана мутацией в Х-хромосоме, приводящей к тому, что собственные Т-клетки атакуют органы животных.

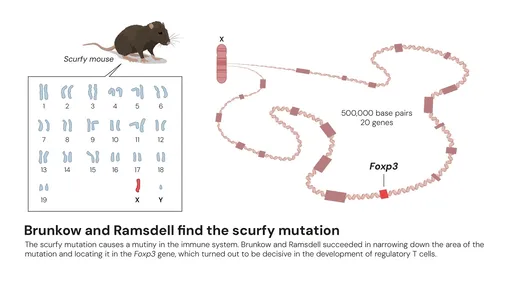

Брункоу и Рэмсделл поняли, что мыши scurfy могут дать важные подсказки для понимания аутоиммунных заболеваний. Они приняли решение найти мутантный ген. В 1990-е годы это было похоже на поиск иголки в гигантском стоге сена — Х-хромосома мыши содержит около 170 миллионов пар нуклеотидов. После многолетней работы исследователи сузили область поиска до 500 тысяч нуклеотидов и обнаружили 20 потенциальных генов. Лишь двадцатый, последний ген оказался искомым. Поврежденный ген был ранее неизвестен, он имел сходство с группой генов forkhead box, регулирующих активность других генов. Брункоу и Рэмсделл назвали новый ген Foxp3.

Во время работы исследователи заподозрили, что редкое аутоиммунное заболевание человека IPEX, также связанное с Х-хромосомой, может быть человеческим вариантом болезни мышей scurfy. Совместно с педиатрами со всего мира они собрали образцы от мальчиков с IPEX и действительно обнаружили вредные мутации в гене FOXP3.

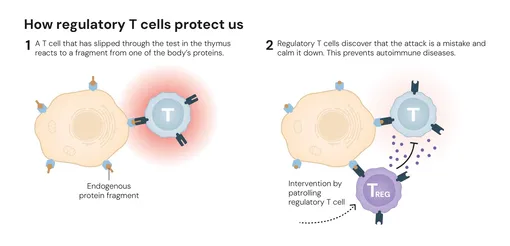

В 2001 году в журнале Nature Genetics Брункоу и Рэмсделл сообщили, что мутации в гене FOXP3 вызывают как IPEX у людей, так и болезнь мышей scurfy. Два года спустя Сакагути и другие исследователи убедительно доказали, что ген FOXP3 контролирует развитие регуляторных Т-клеток. Эти клетки предотвращают ошибочные атаки иммунитета на собственные ткани — процесс, названный периферической иммунной толерантностью (в отличие от центральной иммунной толерантности, связанной с тестированием Т-клеток в тимусе). Эти же регуляторные Т-клетки обеспечивают успокоение иммунной системы после устранения угрозы.

Фундаментальное знание о регуляторных Т-клетках стимулировало разработку новых методов лечения. Анализ опухолей показал, что раковые клетки привлекают множество регуляторных Т-клеток, защищающих их от иммунной системы. Исследователи и сегодня ищут способы разрушить этот защитный барьер, чтобы позволить иммунитету атаковать опухоли.

При аутоиммунных заболеваниях, напротив, ученые стимулируют образование большего количества регуляторных Т-клеток. В пилотных исследованиях пациентам дают интерлейкин-2 — вещество, способствующее развитию этих клеток. Также ученые тестируют использование интерлейкина-2 для предотвращения отторжения органов после трансплантации. Другая стратегия предполагает выделение регуляторных Т-клеток пациента, их размножение в лаборатории и возвращение в организм. В некоторых случаях ученые модифицируют Т-клетки, помещая на их поверхность антитела, работающие как адресные метки — это позволяет направлять клеточных охранников к трансплантированной печени или почке, защищая орган от атаки иммунной системы.

Открытие регуляторных Т-клеток имеет огромное значение для борьбы с аутоиммунными заболеваниями и раком. Сегодня одним из главных направлений в лечении этих болезней является использование ресурсов самого организма (в первую очередь иммунной системы) для лечения, и регуляторные Т-клетки являются одним из главных инструментов таких терапий.

По материалам Nobel Prize.