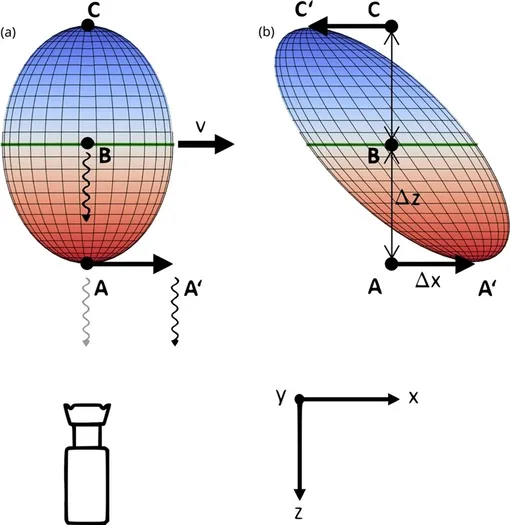

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, быстро движущиеся объекты должны сжиматься в направлении движения — это явление называется лоренцевым сокращением. Однако в 1959 году математик Роджер Пенроуз и физик Джеймс Террелл показали, что наблюдатель с камерой увидит не сплюснутый объект, а повернутый. Причина в том, что свет от разных частей объекта достигает камеры в разное время.

Физики впервые воспроизвели в лаборатории оптическую иллюзию объекта, летящего со скоростью 99,9% от световой

Разогнать реальный объект до скорости света невозможно — это противоречит теории относительности, даже приблизиться к скорости света очень трудно. «Чем быстрее что-то движется, тем больше увеличивается его эффективная масса. По мере приближения к скорости света необходимая энергия растет очень сильно», — объяснил Доминик Хорноф, первый автор исследования. Результаты опубликованы в журнале Communications Physics.

Как «увидеть» скорость света

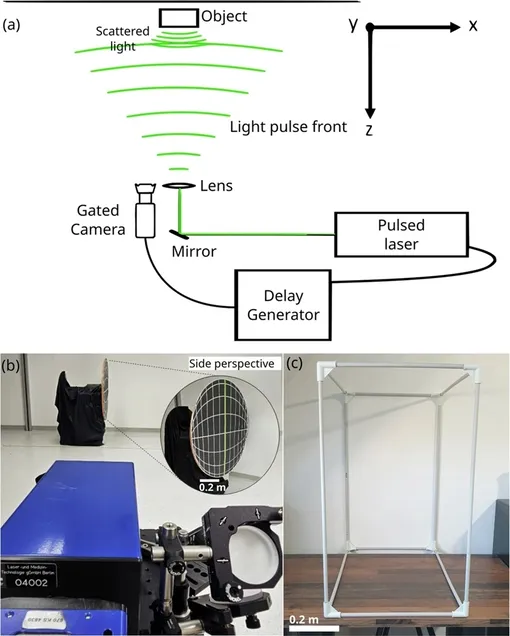

Физики применили хитрый прием. Они использовали куб со стороной около метра и обстреливали его ультракороткими лазерными импульсами длительностью 300 пикосекунд. Специальная камера фиксировала отраженный свет, создавая тонкие «срезы». После каждого среза изображение куба «передвигали» на 4,8 сантиметра — ровно на то расстояние, которое он преодолел бы за время между импульсами при движении со скоростью 80% от скорости света. Затем все срезы объединили в единый снимок.

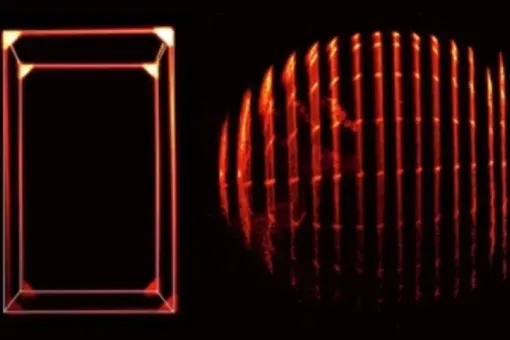

«Когда вы комбинируете все срезы, объект выглядит так, будто несется невероятно быстро, хотя на самом деле вообще не двигался», — рассказал Хорноф. Эксперимент повторили со сферой, имитируя скорость 99,9% от световой. На итоговых изображениях куб выглядел повернутым, а можно «заглянуть» за края сферы.

Ротация не является физической — это оптическая иллюзия, вызванная геометрией, вызванной разницей во времени прихода света. Эффект Террелла-Пенроуза не противоречит теории относительности: объект действительно сжимается, но камера фиксирует не само сжатие, а искаженное изображение из-за разницы во времени прихода света от передней и задней частей объекта.