Британские ученые разработали принципиально новый метод получения кроветворных клеток. Структуры, названные «гематоидами», самоорганизуются и начинают производить кровь примерно через две недели развития в лаборатории — точно так же, как это происходит в человеческих эмбрионах.

Модель человеческого эмбриона, выращенная в лаборатории, производит клетки крови

При этом гематоиды существенно отличаются от настоящих эмбрионов: в них отсутствуют многие эмбриональные ткани, желточный мешок и плацента, необходимые для дальнейшего развития, поэтому они не могут превратиться в полноценный эмбрион. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

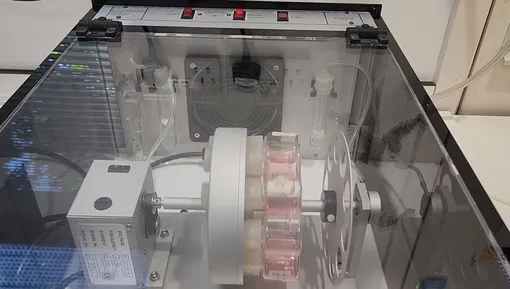

Главное преимущество технологии — естественность процесса. Существующие методы получения стволовых клеток крови требуют добавления коктейля белков для поддержки роста. Новый подход имитирует природное развитие: клетки сами создают необходимую среду, формируя одновременно клетки крови и бьющиеся клетки сердца.

Кроветворный «орган»

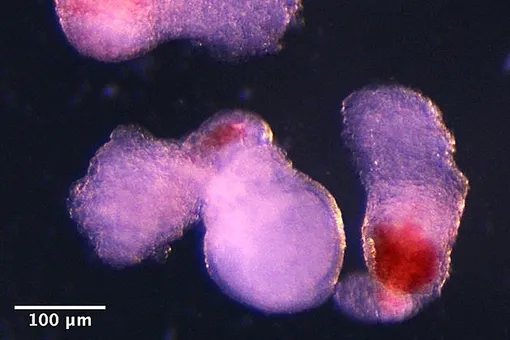

«Это был волнующий момент, когда в чашке появился красный цвет крови — его было видно даже невооруженным глазом», — рассказал ведущий автор исследования доктор Джитеш Неупане из Института Гердона Кембриджского университета.

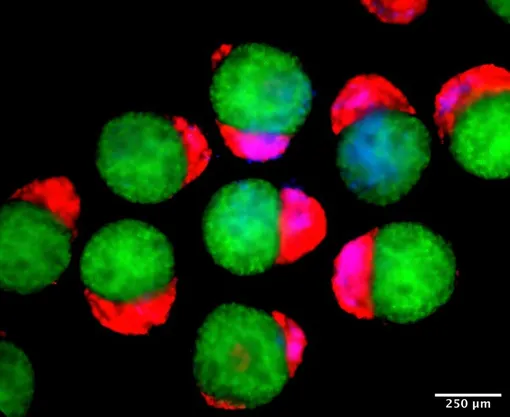

Наблюдения показали, что к восьмому дню развития в гематоидах формируются бьющиеся клетки сердца, а к тринадцатому появляются красные пятна крови. Ученые также продемонстрировали, что стволовые клетки крови в гематоидах могут дифференцироваться в различные типы клеток крови, включая специализированные иммунные клетки, такие как Т-клетки.

Гематоиды воспроизводят стадию развития, соответствующую четвертой-пятой неделе человеческого эмбриона. Это критически важный период, который невозможно изучать напрямую, поскольку к этому времени эмбрион уже имплантирован в матку. Новая модель открывает возможности для изучения формирования крови, моделирования заболеваний, таких как лейкемия, и производства долговечных стволовых клеток для трансплантации. Поскольку исходные стволовые клетки можно создать из любой клетки организма, технология имеет большой потенциал для персонализированной медицины.