Диатомеи — микроскопические одноклеточные водоросли, которые производят не менее 20% кислорода на Земле и формируют основу экосистем по всему миру. Ученые знали с 1960-х годов, что диатомеи обитают внутри морского льда и передвигаются по нему, но механизм их движения оставался загадкой.

Диатомовые водоросли умеют скользить по льду и сквозь лед при температуре -15 градусов

В 2023 году команда исследователей Стэнфордского университета отправилась в 45-дневную экспедицию в Чукотское море на судне R/V Sikuliaq. Они извлекли образцы водорослей из кернов молодого морского льда и изучили движение диатомей с помощью специального микроскопа, адаптированного для работы при отрицательных температурах. Оказалось, что арктические диатомеи активно скользят по ледяным поверхностям и внутри ледяных каналов даже при −15°C.

Скользящие по морскому льду и сквозь лед

«Люди часто думают, что диатомеи находятся во власти окружающей среды», — говорит руководитель исследования Ману Пракаш из Стэнфорда. — «Мы показали, что в этих ледяных структурах организмы могут быстро двигаться при очень низких температурах, чтобы найти подходящее место. Просто это место оказывается очень холодным».

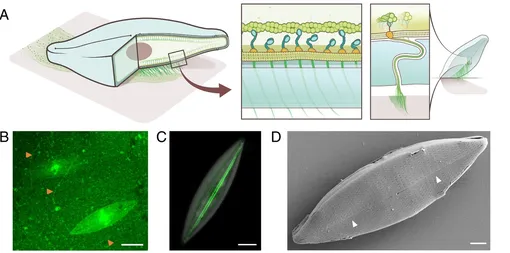

Лед представляет собой пористую «архитектуру магистралей». Свет проникает сверху через ледяную толщу, а питательные вещества поступают снизу. Способность к движению позволяет диатомеям находить оптимальное положение между источниками света и питания.

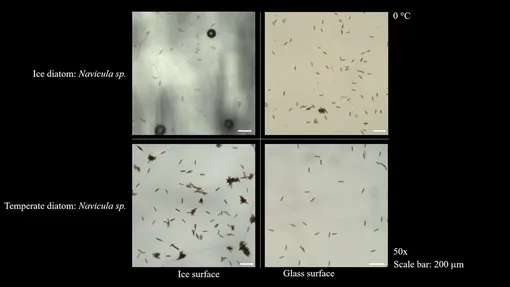

Сравнительные эксперименты показали, что на ледяных и стеклянных поверхностях арктические диатомеи двигались примерно в 10 раз быстрее диатомей из умеренного климата. В холодных условиях диатомеи из теплых вод полностью теряли способность к движению и просто пассивно дрейфовали.

«Жизнь не замирает при этих ультранизких температурах», — отмечает Пракаш. — «Жизнь занимается своими делами». Арктика сейчас нагревается в несколько раз быстрее остальной планеты, и диатомеи — микробная основа всей экосистемы — находятся под угрозой вместе с более крупными обитателями региона.