Спас мир, но не смог спастись сам: как Николай Вавилов создал учение об иммунитете растений

- Дата рождения25 Ноября 1887

- Род деятельностибиолог, путешественник, коллекционер, преподаватель

- Город рожденияМосква

- Дата смерти26 Января 1943

- ПолМужской

- Семейное положениеЖенат

- ОбразованиеМосковское коммерческое училище, Московский сельскохозяйственный институт

- В браке сЕкатерина Николаевна Сахарова-Вавилова, Елена Ивановна Барулина-Вавилова

- РодителиИван Ильич Вавилов, Александра Михайловна Вавилова

- ДетиОлег Вавилов, Юрий Вавилов

- Полное имяНиколай Вавилов

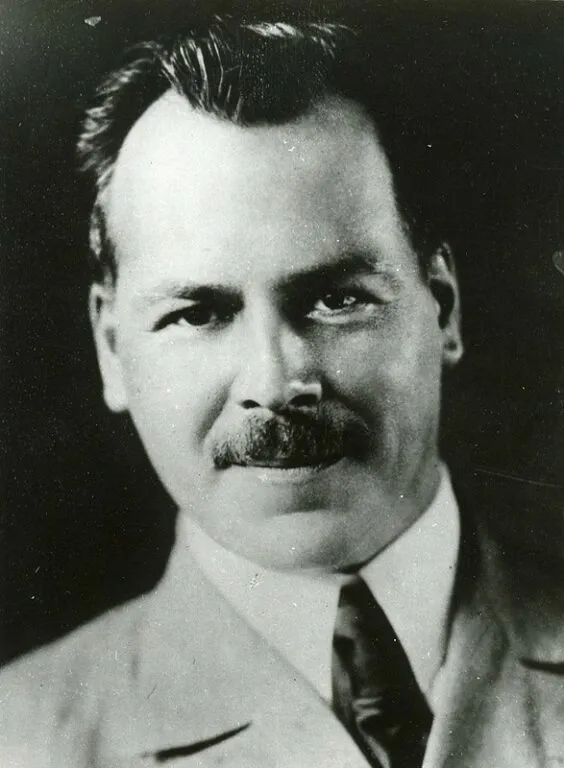

Николай Вавилов объехал почти весь мир — в поисках науки. Он создал крупнейшую в мире коллекцию образцов растений, проложил дорожку к изучению иммунитета растений, а также сформулировал закон гомологических рядов, который лег в основу селекции. Открытия Вавилова помогли победить мировой голод, однако спасти его самого не смогли.

Рожден биологом: детство и образование Николая Вавилова

Николай Иванович Вавилов родился в Москве в 1887 году. Его отец, Иван Ильич, был купцом второй гильдии и одним из директоров Трехгорной мануфактуры. Мать, Александра Михайловна, воспитывала четверых детей, которые позже добились успехов на научном поприще.

Коля уже с детства знал, что станет биологом. Он любил наблюдать за животными и искать новые виды растений. У Ивана Ильича была огромная библиотека — мальчик мог часами засиживаться за книгами. Коля изучал справочники, географические карты и гербарии.

Отец видел в сыне преемника и поэтому отдал его в Московское коммерческое училище. Но с профессией у Николая не срослось: он продолжал ставить опыты в домашней лаборатории, делать гербарии и ходить на курсы по биологии. В 1906 году будущий ученый все же поступил в Московский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.

Николай Вавилов участвовал в студенческой экспедиции по Северному Кавказу и Закавказью, а также прошел практику в Полтавской опытной станции. Он написал исследовательскую работу о слизнях-вредителях, которые повреждали поля Московской губернии. За свою труд Николай получил премию Политехнического музея — ее зачли как дипломную работу.

Вавилов также прошел стажировку в Санкт-Петербурге, в бюро прикладной ботаники и бюро по микологии и фитопатологии. В 1913 году Николай решил продолжить учебу за рубежом и вместе с первой женой отправился сначала во Францию, а после в Германию и в Англию. Там он изучал селекцию и генетику, а также работал в лаборатории Эрнста Геккеля.

Первые экспедиции и открытие иммунитета растений

Из-за начавшейся Первой мировой войны Николай Вавилов вернулся на родину. Проблемы со зрением освободили его от службы, поэтому он занимался изучением иммунитета растений в Саратовском институте. В 1916 году Николая привлекли в качестве консультанта в Персию.

Там русская армия страдала от довольно странного недуга. Вавилов начал подозревать, что все дело в некачественных злаках. Так и оказалось: мука, из которой солдатам готовили хлеб, была заражена спорами токсичного гриба. «Эпидемия» сразу сошла на нет, но Николай Вавилов не стал спешить домой. Он получил разрешение на продление экспедиции.

Ученый исследовал сорта пшеницы и овса в Иране и на Памире. Именно тогда Вавилов предположил, что иммунитет растений зависит от окружающей среды, в которой изначально появился вид. Он также сделал вывод, то горные «изоляторы» (в том числе Памир) стали очагами распространения культурных растений.

В 1917 году Николай Вавилов возглавил кафедру генетики, селекции и частного земледелия Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове. Он также занимал должность профессора агрономического факультета Саратовского университета. Ученый продолжал исследовать злаковые в Астраханской, Царицынской и Самарской губерниях. В 1919 году он выпустил монографию «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям».

Вавилов также заметил, что у близких видов похож «рисунок» наследования. Наблюдая за ним, агроном мог предсказать, какой признак будет наследоваться у ближайшего родственника. Эти замечания получили название закона о гомологических рядах. Коллеги часто сравнивали открытие с периодической системой химических элементов Дмитрия Менделеева.

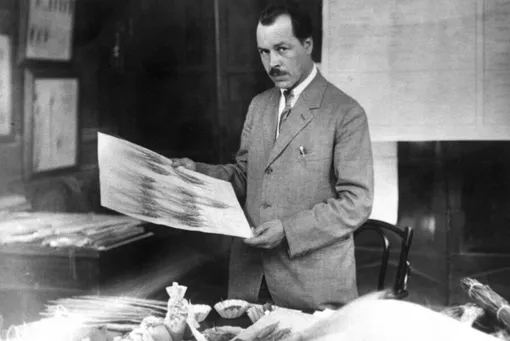

Путешествие к центру Земли: научная детельность Николая Вавилова

Николай Вавилов успел побывать в Афганистане, добравшись до Нуристана, который был закрыт для иностранцев. Ученый посетил Индию и Африку, а также изучал растительность Узбекистана, США, Канады, Китая, Кореи и Японии. Просто было не всегда: Вавилов попадал под обстрелы разбойников или едва ли вовремя уходил от львов.

Зарубежные коллеги подготавливали визы и приглашали ученого на международные конференции. За все годы экспедиции Вавилова подарили более 250 тысяч образцов растений. Эту коллекцию сохранил Всероссийский институт растениеводства — сегодня он носит имя ученого.

В 1930 году Вавилова избрали членом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, а после — главой Генетической лаборатории АН СССР в Ленинграде. Ученый также возглавил Всесоюзное географическое общество, оставаясь на этой должности вплоть до 1940-го. В 1932 году он был вице-президентом VI Международного конгресса по генетике, после которого отправился в очередное путешествие.

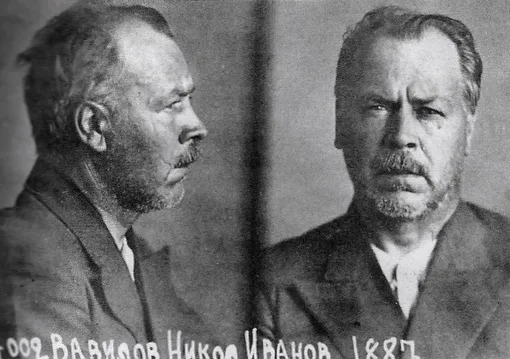

Последние годы жизни Николая Вавилова

В 1930-е годы Николай Вавилов столкнулся с критикой академика Трофима Лысенко, которого — сам! — хвалил как ученого. Лысенко пользовался покровительством Иосифа Сталина, и очень скоро Вавилова объявили последователем лженауки. Генетику запретили выезд за границу, а после и арестовали.

Друзья, коллеги и родственники пытались заступиться за ученого. Писал лично Лаврентию Берии и Вавилов. Однако успеха это не принесло: его признали виновным и приговорили к расстрелу. Находясь в тюрьме, генетик тяжело болел, медленно угасая от голода. В 1943 году Николай Вавилов умер. Ему было 55 лет. Вавилова реабилитировали в 1955 году.