Нет, кинематограф здесь ни при чем. Во время военных действий нет машины менее толковой и надежной, чем человекообразный робот. Невысокая устойчивость и скорость, хрупкость, ограничения по массе машины и полезной нагрузки — все это не позволяет претворить в реальность фильм Гильермо дель Торо. В частности, гусеницы эффективнее ног, а органы «зрения» и процессор гораздо проще и безопаснее разместить в защищенной части машины, а не в открытой противнику голове.

Соревнования человекообразных роботов

Но нельзя забывать, что DARPA занимается не только военными технологиями. Значительная часть концептов, выходящих из лабораторий агентства, используется в мирной жизни. Исследование человекообразных роботов направлено в первую очередь на создание машин, способных работать в условиях, в которых человек находиться не может, и при этом использовать человеческие инструменты и созданную для человека среду. Представьте себе ситуацию: происходит пожар или, скажем, авария на атомной станции. Нужно срочно спасать людей, оставшихся под завалами или запертых в задымленных помещениях. Для этого нужно не просто отбрасывать в сторону камни и плиты, но иногда открывать двери, выключать приборы, подниматься по лестницам — в общем, выполнять множество задач, которые обычному роботу не под силу, если он не создан специально для этого. Человекообразный робот должен уметь взять из ящика пожарный топор и прорубить дверь, если это необходимо, или быстро сбежать по лестнице вниз, держа на руках ребенка. Все это — сложнейшие технологические задачи, ведущие к прямому применению человекообразных роботов.

Выше, быстрее, сильнее

При всех мощностях DARPA самостоятельная разработка сильно ограничила бы спектр возможных технических решений, и агентство пошло по давно проверенному и доказавшему свою состоятельность пути. Оно объявило конкурс-соревнование DARPA Robotics Challenge (DRC) — известно, что частные команды ради приза в виде контракта готовы сотворить чудеса. Даже те, чьи роботы занимают на подобных конкурсах последние места, в накладе не остаются. В итоге в декабре 2013 года на «наскаровском» автодроме в Хоумстеде прошло двухдневное шоу-соревнование роботов, собравшее сотни зрителей и выявившее преимущества и недостатки различных конструкций. По итогам восемь лучших команд получили гранты по миллиону долларов для продолжения исследований. В июне были предварительные состязания, в которых принимало участие более трех десятков команд — в хоумстедский финал вышло семнадцать.

Роботов, принимавших участие в DARPA Robotics Challenge, можно разделить на две основные группы. Первая группа (А/D) состояла из команд, которые и самостоятельно построили своих роботов, и разработали к ним софт. Другая группа (B/C) роботов не строила, а создавала софт для уже зарекомендовавшего себя робота Atlas, сконструированного компанией Boston Dynamics.

Соревнования выиграла единственная неамериканская команда — японцы из SCHAFT Inc. с роботом S-One собственной постройки. Вообще в заветную восьмерку попали три команды из группы A и пять из группы B, то есть работавших только с софтом. Интересно, что широко разрекламированный робот Valkyrie, созданный NASA (да, NASA участвовало в конкурсе наравне с малыми командами!), с треском провалился и занял предпоследнее место.

Особые способности

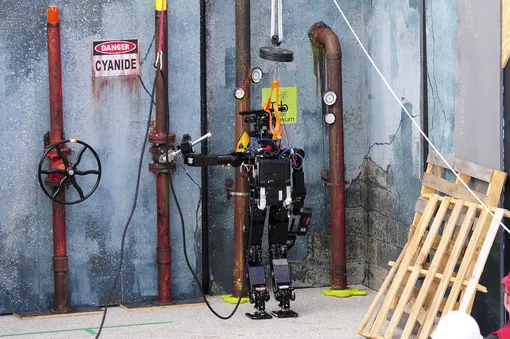

Как уже говорилось, основная задача человекообразного робота — это уметь работать с инструментами и интерфейсом, предназначенными для человека. Поэтому все задания на соревнованиях имитировали простые, но типичные ситуации, с которыми спасателям-людям приходится сталкиваться во время ликвидации той или иной аварии. В частности, за одну из моделей взяли печально известную «Фукусиму».

Первым делом до места аварии нужно добраться, и потому заданием номер один стало вождение автомобиля (точнее, большого квадроцикла Polaris Ranger XP 900) по короткому треку-змейке с пятью изгибами. Причем за преодоление дистанции робот получал всего одно очко — второе присуждалось за то, что он самостоятельно выйдет из машины и пройдет пешком еще несколько метров.

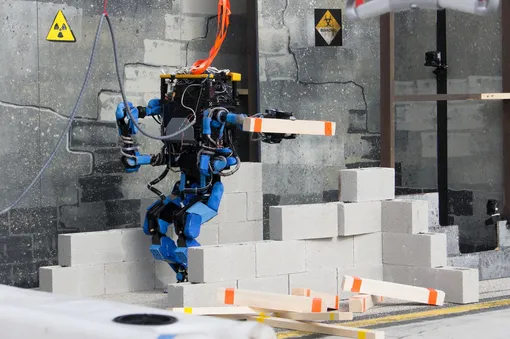

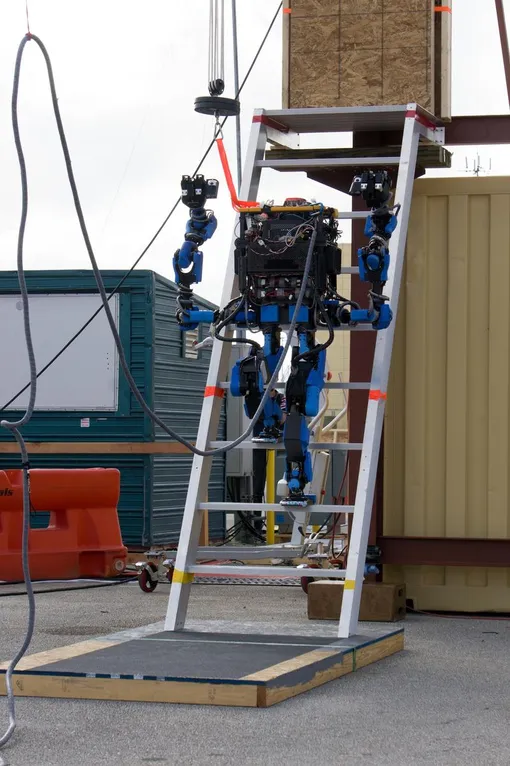

Вторым заданием стало преодоление неровной поверхности — препятствий различного профиля, собранных из бетонных блоков. Человек пробегает по таким за несколько секунд. Похожим было и третье задание — лестница. Тут надо отметить, что поблажек для роботов еще очень и очень много. Например, команды могли выбирать удобную для себя крутизну лестницы (60 или 75°), количество и конфигурацию перил — а ведь в реальных условиях такого выбора не будет.

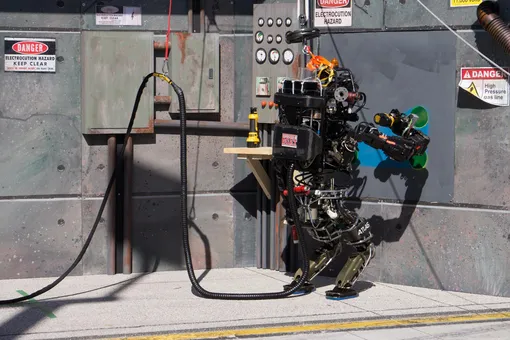

Группа заданий с четвертого по шестое посвящалась преодолению преград. Сперва роботы должны были разобрать завал перед дверью и войти. Дальше их ждали еще несколько дверей — открывающиеся внутрь и наружу; задача стояла в распознавании типа и выборе правильных действий (толкнуть или взять за ручку и потянуть). А в шестом задании организаторы поставили бетонную стену, в которой роботы должны были высверлить несколько отверстий с помощью обычной ручной дрели и извлечь освободившийся треугольный сегмент.

| Команда | SCHAFT Inc. | Tartan Rescue | Jet Propulsion Labs | Team THOR | Drexel University | NASA JSC Team |

| Страна | Япония | США | США | США — Южная Корея | США | США |

| Робот | S-One | CHIMP | RoboSimian | THOR-OP | DRC-Hubo | Valkyrie |

| Высота, мм | 1480 | 1575 | 1640 | 1780 | 1400 | 1880 |

| Масса, кг | 95 | 181 | 108 | 65 | 60 | 130 |

| Размах рук, мм | 1309 | 3048 | 2210 | 2080 | 2040 | 2032 |

| Базовый облик | Робот HRP-2 (человек) | Шимпанзе | Шимпанзе | Человек | Человек | Человек |

| Место (очки) | 1 (27) | 3 (18) | 5 (14) | 9 (8) | 13 (3) | 15 (0) |

И лишь после этого можно было приступать к спасению: в седьмом задании роботы перекрывали открытые вентили различных диаметров, а в восьмом — разматывали брандспойт и подсоединяли его к системе пожаротушения.

Но тут надо отметить, что на словах все вышесказанное звучит достаточно громко. На самом же деле даже победитель в каждом из зачетов справлялся с заданиями медленно, тяжело, нередко с помощью ассистентов, поправлявших элементы обстановки, неудачно задетые или опрокинутые роботом. Судите сами: прохождение дистанции в пару десятков метров на квадроциклах у шести команд группы A заняло более девяти (!) часов. Это значит, что большая часть исследований еще впереди.

Анатомия робота

Японцы SCHAFT Inc. для своего S-One использовали существующую базу — робота HRP-2. Робот получился «средней человекоподобности»: он очень приземистый (1480 мм) и широкоплечий (1309 мм), при этом его масса вполне человеческая — 95 кг. В целом робот напоминает неуклюжего карлика — но такая конфигурация позволила одержать победу над целым рядом более гуманоидных конструкций.

Но еще более оригинальным образом к вопросу подошли специалисты из питтсбургского университета Карнеги-Меллон. За основу формы робота CHIMP они взяли не человека, а... шимпанзе. Робот получился почти такой же низкий, как и у японцев, — 1575 мм, но значительно более тяжелый — 181 кг. Коренное отличие лежит в конструкции ног: у CHIMP вместо обычных ступней — небольшие обрезиненные гусеницы. Это позволяет ему передвигаться по пересеченной местности, не шагая, а подобно танку, но при этом он способен подниматься по лестнице, застопорив траки и перемещая собственно ноги. Аналогичные гусеницы встроены в «локти», то есть при необходимости «шимпанзе» может передвигаться и на четвереньках. Тем не менее в общем зачете питтсбургцы заняли лишь третье место.

Третий робот самостоятельной постройки, попавший в финал (пятое место), — это RoboSimian, творение калифорнийской команды Jet Propulsion Labs. Больше всего, если честно, он напоминает лягушку, хотя создатели настаивают на сходстве с обезьяной. У RoboSimian четыре абсолютно симметричные конечности, которые могут служить и руками, и ногами в зависимости от необходимости; у каждой 28 степеней свободы. Кстати, в отличие от человека, у роботов значительно больше «глаз» и датчиков — тот же CHIMP имеет угол обзора 360°.

Рассматривая наиболее успешные конструкции, можно сделать вывод, что единого «рецепта» идеального робота-спасателя не существует. Каждое из решений имеет свои преимущества и недостатки. Причем кроются они не только в механической составляющей, но и в программном коде. Интересно смотреть, как SCHAFT преодолевает, например, лестницу. Движения у него достаточно быстрые — не медленнее человеческих. Но перед каждым движением, перед каждой ступенькой он замирает на 30−60 секунд, необходимых для расчета следующего действия. В результате девятиступенчатая лестница занимает у робота более восьми минут. Большую часть времени современные роботы теряют именно на распознавании предметов и понимании, что с ними следует делать. Проще говоря, проблема в голове. Поэтому и существует отдельный зачет команд, которые пишут софт под стандартного робота Atlas, и в первой восьмерке эти команды заняли целых пять мест, обойдя тех, кто «распылялся» и на софт, и на «железо».

Исследования, финансируемые DARPA, нужны и важны. Другое дело, что человечество находится на очень ранней стадии роботостроения. Человекоподобные спасатели заменят своих создателей в реальном деле не сегодня, не завтра, а лет через десять-двадцать, если не больше. Задача DARPA — создавать конкуренцию и подстегивать технологии, чтобы не стояли на месте. Неизвестно, кто из разработчиков в итоге соберет настоящего робоспасателя — может, к тому моменту ни одной из фирм-участников соревнования уже не будет на плаву, — но Robotics Challenge позволяет уверенно сказать: рано или поздно это случится.