Атомные ядра состоят из нуклонов — протонов и нейтронов, частиц довольно тяжелых. Однако целое ядро весит чуть меньше, чем сумма входящих в него нуклонов [1]. Часть массы в соответствии с формулой E = mc2 теряется, превращаясь в энергию связи, которая удерживает частицы вместе и не позволяет ядру развалиться.

Солнце в спирали: почему будущее термоядерной энергетики за стеллараторами

Источник всего

Термины: дефект массы [1], термоядерный синтез [2]

В пересчете на один нуклон эта величина минимальна у легких изотопов, а у водорода с ядром из единственного протона она и вовсе нулевая. Максимума энергия связи достигает у элементов «средней тяжести», таких как никель и железо, а у более массивных снова уменьшается.

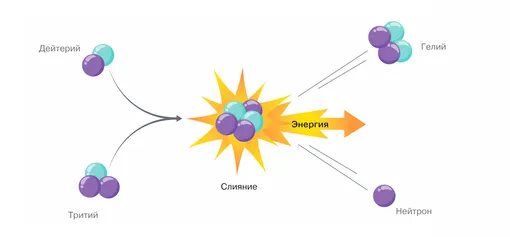

Если распадется тяжелое ядро урана или сольется пара легких водородов, продукты реакций потеряют в массе. Разница высвободится потоком энергии — излучения и тепла, причем в реакциях соединения легких ядер [2] на то же количество топлива ее выделится больше, чем при делении тяжелых.

Кроме того, синтез почти не создает радиоактивных отходов. Топливо для него безопаснее урана или плутония, а главное, при любой неполадке, падении температуры или давления процесс останавливается сам — риска аварий, подобных чернобыльской или фукусимской, практически нет. Разработка термоядерного реактора началась почти одновременно с созданием ядерного. Однако необходимые для такой реакции колоссальные температуры, каких нет даже на Солнце, делают контролируемый синтез очень сложной задачей.

Горячее топливо

Термины: поперечное сечение [3], наработка трития [4]

Чтобы заставить ядра соединиться, мало просто свести их вместе: как всегда в мире элементарных частиц, речь идет лишь о вероятности события. Шанс на протекание реакции между двумя столкнувшимися частицами зависит от ее поперечного сечения [3], которое определяется видом частиц и их энергией. У пары дейтерия (D) и трития (T) оно максимально — в 10–100 раз больше, чем у ближайших конкурентов, и на много порядков превышает сечение реакции у двух протонов, которые с трудом соединяются в недрах нашей звезды.

Правда, в ходе реакции D-T возникает не только гелий, но и свободный нейтрон — частица довольно зловредная. Нейтроны не заряжены, их не поймаешь и не удержишь электромагнитным полем. Бомбардируя стенки реактора, такие частицы вызывают повреждения и создают наведенную радиоактивность. Однако их можно использовать: если обложить реактор подходящей мишенью, например литием-6, под ударами нейтронов его ядра будут распадаться до трития, нарабатывая свежее топливо [4]. Поэтому сегодня пара D-T считается компромиссным, самым практичным и доступным вариантом термоядерного топлива. Но чтобы положительно заряженные ядра соединились, требуется сблизить их, преодолев отталкивание.

А значит, сначала нужно нагреть топливо, позволяя частицам взаимодействовать как можно дольше и с оптимальной энергией. Высокая плотность увеличит частоту столкновений, а температура — их шансы на успех. Иначе говоря, топливо придется сжать и раскалить хотя бы до 10–20 млн градусов, как на Солнце, а лучше до 100–150 млн — до очень горячей плазмы.

Удержание плазмы

Термины: магнитное удержание [5], дрейф плазмы [6]

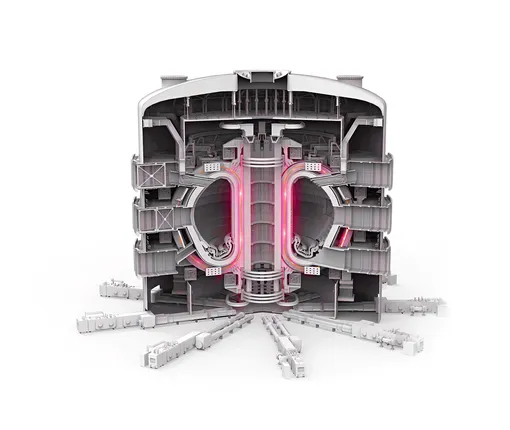

Контакта с такими температурами не вынесет ни один материал. У звезды плазму удерживает огромная гравитация, на Земле с этим может справиться электромагнетизм, ведь плазма состоит из свободных электронов и «голых» атомных ядер — частиц, несущих заряд. Оказавшись в магнитном поле, они двигаются вдоль его силовых линий, и если замкнуть поле в кольцо, то плазма будет носиться внутри него, вытянувшись бубликом-тором, подвешенным в пустоте. Это не единственный, но на данный момент самый надежный метод [5], позволяющий некоторое время сохранять раскаленное вещество (текущий рекорд — 300 млн градусов) и сжимать его плотнее.

Запертую в вакууме плазму можно дополнительные разогревать, вводя внутрь потоки горячих частиц и микроволнового излучения. А когда синтез начнется, останется лишь забирать энергию от раскаленных стенок реактора, пронизанных каналами с теплоносителем — жидкой солью. Эта принципиальная схема была придумана еще на заре ядерной энергетики, когда считалось, что приручить термоядерный синтез получится лет через тридцать.

Но практические сложности оказались настолько велики, что обещание «лет через тридцать» ученые повторяют ежегодно. В бурной горячей плазме возникают собственные магнитные поля, которые переплетаются с внешним полем и вызывают хаос. Силовые линии изгибаются, унося частицы из зоны реакции, приводя к потере топлива и повреждению стенок. Но даже если решить эту проблему, плазменный бублик будет нестабилен. Это неизбежное следствие геометрической формы ловушки: кольцевые магниты, которые окружают ее, создавая тороидальное поле, с внутренней стороны сходятся теснее, чем снаружи, и сила поля там оказывается выше. В результате положительно заряженные ядра смещаются вбок, к периферии, а отрицательные электроны — к центру [6], нарушая стабильность плазмы и останавливая синтез. В обычном торе он просто невозможен.

Борьба с утечками

Термины: токамак [7], стелларатор [8]

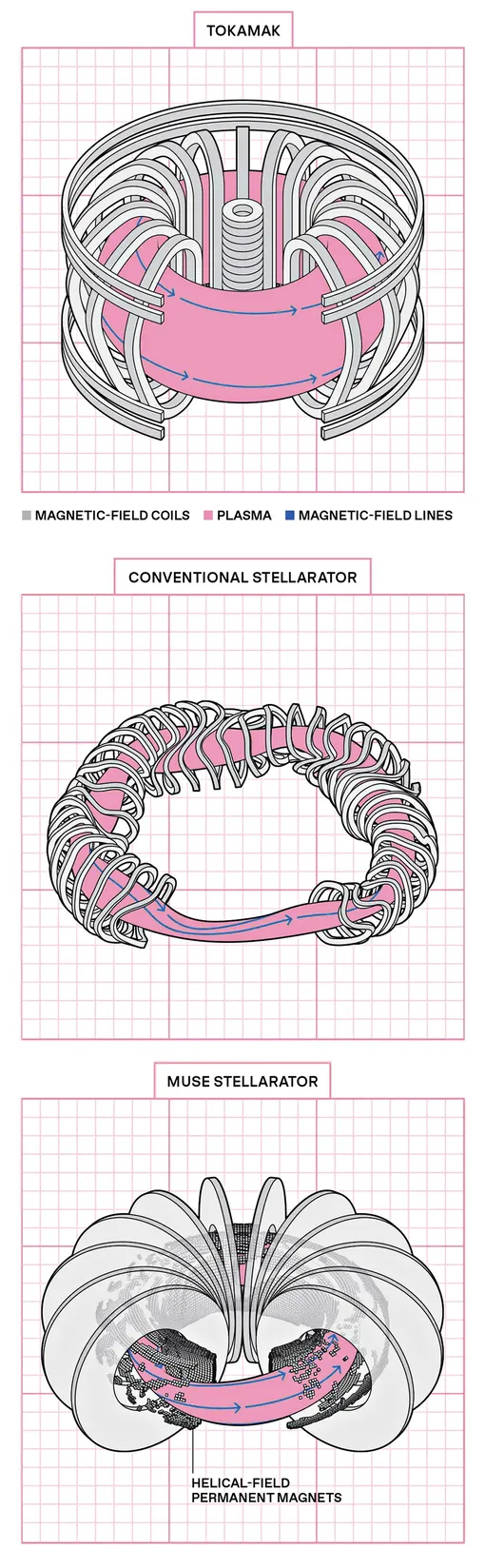

Решение проблемы дрейфа подсказывает та же геометрия: магнитное поле должно не только быть тороидальным, но и закручиваться по спирали. Тогда одни и те же силовые линии будут постепенно сближаться с центром бублика и удаляться от него, заставляя частицы двигаться то в одну, то в другую сторону, оставаясь в заданных границах.

В токамаках [7], это достигается за счет тока, который пропускается прямо через плазму и создает в ней вторичное магнитное поле, перпендикулярное основному. Их силовые линии соединяются и скручиваются в спираль, которая перемешивает частицы и удерживает их от дрейфа к краю. Ток в плазме возникает при изменении тока в большой катушке, проходящей через центр бублика, поэтому токамак может работать лишь в импульсном режиме, пока катушка разряжается. Хороший показатель — около 10 секунд, рекорд — 22 минуты, затем всю систему надо перезаряжать и перезапускать.

Кроме того, токамак требует громадных магнитов, каждый из которых может весить тысячи тонн и использовать тысячи километров сверхпроводящей проволоки с системой криогенного охлаждения таких же масштабов. И вся эта система должна быть произведена и смонтирована с точностью до долей миллиметра. Неудивительно, что, несмотря на многолетнюю работу с токамаками, физики не оставляли мысли о стеллараторах [8], более компактных и способных функционировать в непрерывном режиме.

Идея появилась еще в начале 1950-х: закрутить спиралью само внешнее поле, без участия тока в плазме, за счет одних только магнитов, окружающих бублик. Однако прорывов в этой области не было долгие десятилетия. Уж слишком сложные расчеты и технологии требуются для того, чтобы смоделировать, рассчитать, а затем и создать магнитное поле нестандартной конфигурации.

Гнутые магниты

Термины: Helias [9], Wendelstein [10]

Нельзя сказать, что физики недостаточно старались. За полвека с лишним они опробовали самые разные комбинации внешних магнитов, которые способны создавать поле, скрученное лентой Мёбиуса. Тороидальная камера с магнитами, тянущимися вдоль ее стенок большой спиралью (торсатрон). Большие кольцевые магниты, идущие вдоль внешнего и внутреннего диаметров тора (гелиотрон).

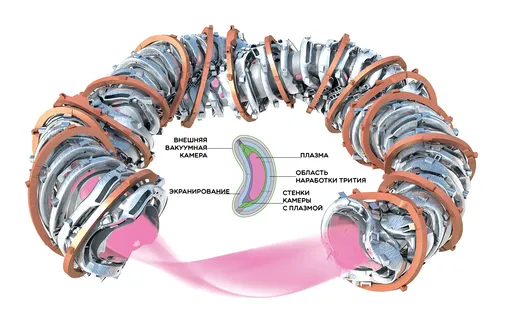

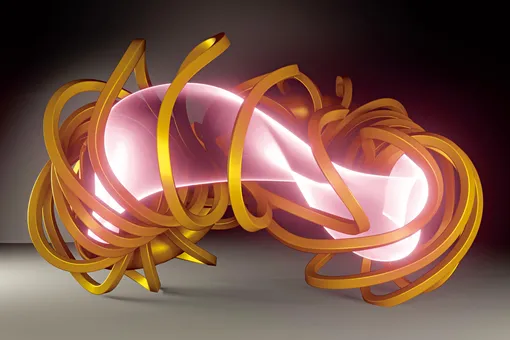

И самый элегантный, но и самый сложный в реализации вариант — со спирально закрученной камерой, которую окружают магниты в форме изогнутых колец (Helias [9]). По такой схеме выполнен самый удачный, известный и красивый стелларатор в истории — немецкий Wendelstein 7-X [10]. Его камера представляет собой деформированный тор с внешним диаметром 11 м, где заперто несколько миллиграммов плазмы. Этот «жеваный бублик» окружает система из 20 плоских и 50 искривленных сверхпроводниковых катушек размером до 3,5 м, которые создают закрученное магнитное поле.

Магниты нуждаются в криогенных условиях (до 4 °С выше абсолютного нуля); чтобы они не нагревались от плазмы, магнитная система помещена в отдельный вакуумный чехол. Все это удалось реализовать только недавно, с использованием новейших материалов, технологий, а главное, вычислительных мощностей суперкомпьютеров.

С момента запуска в 2015 году стелларатор поставил целую серию рекордов и доказал, что такие системы способны работать устойчиво и непрерывно — пока в течение всего 8 минут, но ученые собираются вскоре довести это время до 20 минут. Успех W7-X привел к появлению целой серии подобных проектов, в том числе частных. Некоторые эксперты даже заявили, что практическое использование стеллараторов может начаться лет через десять. Согласитесь, большой прогресс в сравнении с 30 годами, которые физики обещали еще в середине прошлого века.