Незаменимым помощником при строительстве метро, начиная с XX века, стал тоннелепроходческий щит. Это огромная сборная стальная машина цилиндрической формы, которая одновременно роет землю и сооружает стены тоннелей.

Железные леди: как тоннелепроходческие щиты «роют» ветки Московского метро

Как строилось советское метро

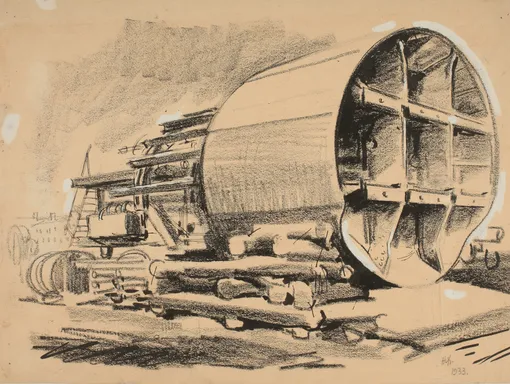

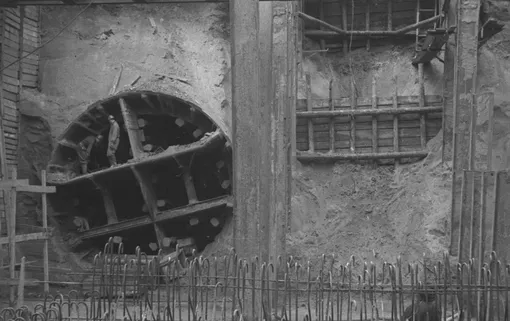

Впервые тоннель, построенный щитовым способом, появился под рекой Темзой в Лондоне. Изобретенный Марком Брюнелем в 1818 году щит был прямоугольным и состоял из ячеек, где вручную трудились проходчики. Позже инженеры усовершенствовали конструкцию, сделав ее цилиндрической, что позволило равномерно распределять давление грунта и одновременно возводить круглые своды тоннеля.

В Советском Союзе щитовую проходку впервые применили при строительстве первой линии Московского метрополитена в 1934 году. Тогда под землей работали английская машина и отечественная, изготовленная силами 26 советских заводов всего за 5 месяцев. Темпы строительства метрополитена были такими высокими, что уже через несколько лет Мосметрострой установил мировой рекорд: при проходке второй очереди одновременно работало 42 тоннелепроходческих щита. В 1949 году на прокладке тоннеля между станциями «Киевская» и «Парк культуры» Кольцевой линии заработала первая механизированная машина.

Как работают современные тоннелепроходческие комплексы

Современные тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) — установки, позволяющие быстро и безопасно строить метро, не нарушая ритм города. Они включают не только сам щит, но и наземное оборудование: вентиляционные и компрессорные станции, накопительную башню с конвейерной лентой. В Москве используют щиты диаметром 6 и 10 м, а крупнейший в мире – 17,6 м.

Главный элемент ТПМК — вращающийся ротор с резцами для разработки грунта. Извлеченная порода попадает в специальный отсек — призабойную камеру, создавая «пробку» из земли — грунтопригруз. Он предотвращает просадку почвы. По мере заполнения призабойной камеры грунт удаляется винтовым механизмом – шнеком – и выдается по конвейеру на поверхность. Корпус щита служит опорой для тоннеля и защищает проходчиков. Кроме многочисленных механизмов, за ним расположена кабина оператора, откуда ведется управление машиной. Продвижение щита обеспечивают гидравлические домкраты: упираясь в уже собранное кольцо, они толкают его вперед. Оператор поворачивает, опускает и поднимает щит, изменяя давление в домкратах.

Блокоукладчик, или эректор, монтирует кольца тоннеля из железобетонных секций — тюбингов. Вместе с техническими растворами тюбинги доставляют двухкабинные мультикары: в тоннеле нельзя развернуться, и водитель просто пересаживается в кабину в нужном направлении. ТПМК работают почти без остановок, прерываясь лишь на обслуживание, ремонт и удлинение оборудования, например высоковольтных кабелей, каждые 250 м.

«Клавдия» начала свою работу в 2002 году и на сегодняшний день прошла около 15 км. Количество звезд на корпусе ТПМК соответствует пройденным тоннелям. Интересно, что, в отличие от многих других щитов, которым после завершения проходки и перемещения на следующую площадку часто присваивают новые названия, «Клавдия» никогда не меняла своего имени. Этот щит построил тоннели на Арбатско-Покровской, Бутовской, Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиях Московского метрополитена.

А недавно в Москве появились сестры — «Мария», «Дарья», «Евгения», «Галина» и «Полина». Щиты были произведены китайской компанией, а имена комплексам были даны в честь героинь сериала «Папины дочки», который стал очень популярен в Китае. Совместно с московскими метростроевцами на них работали иностранные коллеги.