Чтобы разобраться в словах, которые пришли к нам благодаря творчеству российских писателей, введем два важных понятия. Это неологизмы - новые слова, выражения или даже значения у существующих слов, которые они приобрели. И окказионализмы — индивидуально-авторские неологизмы, которые создаются поэтами или писателями. Вот теперь можно и пополнить словарный запас.

«Летчик», «задолицая» и «лимонничать»: 5 слов, придуманных русскими писателями

Летчик

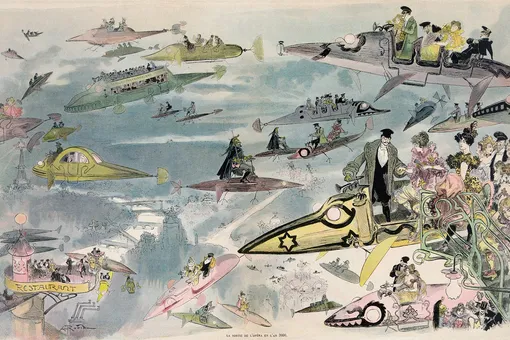

Летуны, авиаторы и пилоты — вот как до «летчиков» звались люди, управляющие летательными аппаратами. По одной из популярных версий, слово «летчик» было придумано поэтом Велимиром Хлебниковым. В 1915 году он напишет стихотворение «Тризна».

Однако в теории про Хлебникова-изобретателя есть несколько нюансов. В статье Е.Н. Этерлей мы находим интересную информацию: «...слово летчик на первых порах имело более узкое, специальное значение: оно служило названием военных авиаторов-профессионалов. Поэтому в отчетах за 1911 год старейшей в России Качинской авиационной школы люди, управляющие аэропланом, названы летчиками. Имея в виду именно нужды военной авиации, изобретатель парашюта Г. Котельников сообщал в 1912 году военному министру: "Я представил в Воздухоплавательный отдел... чертежи изобретенного мною... ранца-парашюта для летчиков"".

Кроме того, слово «летчик» мы можем встретить в рассказе писателя А.С. Грина, известного многим по «Алым парусам». В 1912 году будет опубликован рассказ «Тяжелый воздух», который в черновых вариантах назывался «Летчик Киршин».

Выходит, внимательный читатель может поспорить с исследователями и перестать считать Хлебникова первооткрывателем. Хотя перу Виктора Владимировича (так на самом деле звали писателя) принадлежат прекрасные окказионализмы «смеянствуют», «достоевскиймо» и «пушкиноты».

Лимонничать

Сомневаемся, что вы вообще когда-либо произносили это слово, но знать о нем нужно, поскольку его «родитель» — Ф.М. Достоевский. Разберемся для начала, что оно значит. В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова мы находим следующее определение:

Про «барышен в мазурке» — это цитата из повести Федора Михайловича «Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного»: «Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать?»

Автор неоднократно решит, как бы мы сейчас сказали, поюзать свое «изобретение», и в сочетании с уже знакомым вам «апельсинничать» впишет его в «Преступление и наказание».

Задолицая

Самый известный создатель неологизмов в русской поэзии, конечно же, поэт-футурист В.В. Маяковский. Помимо того, что писатель выстраивал стихотворения лесенкой, он любил начинять произведения новыми словечками. Откройте поэму «Владимир Ильич Ленин» и сами все поймете.

Помимо «задолицей» в произведении вам встретятся невиданные доселе «развихрь», «голоштанный», «дрыгоножество» и «солнцелицый». Только представьте, какое наследие оставил после себя Маяковский — пользуйтесь!

Злопыхательство

Автор этого словообразовательного шедевра — М.Е. Салтыков-Щедрин. До него в литературе и словарях встречалось лишь церковнославянское «злодыхательный».

А вот «злопыхательный» — окказионализм автора романа «История одного города».

Вы зададите весьма логичный вопрос: «А кто такие злопыхатели?» Отвечаем с помощью Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова: «Несправедливо злобствующий на кого-нибудь человек, пышащий злобой, придирчиво, враждебно относящийся к кому-нибудь».

Халатность

Халат в русской литературе — это отдельный вид искусства! Вспомнить хотя бы Илью Ильича Обломова, которого без этого самого халата представить невозможно.

Слово «халатный» происходит, как вы могли догадаться, от «халата». Ввел его не кто иной, как Н.В. Гоголь, когда писал «Мертвые души».

«На основе этого гоголевского словоупотребления в 40–50-е гг. в слове халатный развилось значение "распущенный, лениво-недобросовестный". Тогда же было образовано слово халатность», — узнаем мы из «Истории слов» В.В. Виноградова.

Ох и налимонничали мы тут с вами... Пора, как говорится, и честь знать!