В мировой энергетике есть понятие «отрицательной цены» – когда за киловатты платит не покупатель продавцу, а, наоборот, продавец приплачивает покупателю.

Парадокс из мира техники: зачем электростанции продают энергию по «отрицательной цене»

Энергия в наши дни – это биржевой товар. Сетевые компании покупают ее «оптом» у электростанций и распределяют по сбытовым компаниям, а те поставляют в дома, офисы и на заводы.

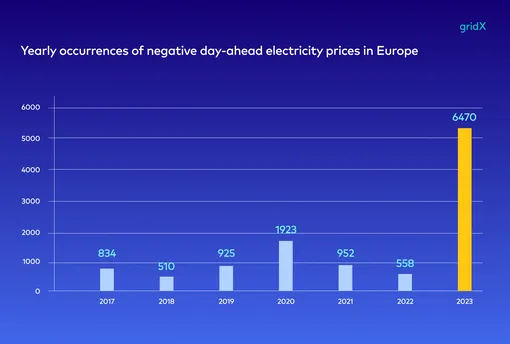

На любой бирже цены меняются очень быстро: на энергию они обновляются каждые несколько минут. Бывает, что предложение значительно превышает спрос – всем потребителям хватает, и никто не хочет брать избыточную энергию, – и тогда цена падает до нуля.

Что будет с сетью, если энергии больше, чем нужно

Производить энергию без прибыли невыгодно. Но многие электростанции и в этот момент остановиться не могут. Например, АЭС рассчитаны на стабильную выработку: выключать и включать реактор очень дорого.

Что происходит дальше? В сети появляется избыток мощности, начинается перегрузка, растет напряжение и частота. Если перегрузка будет очень большой, начинают срабатывать системы защиты, отключая подстанции. Потребителей становится меньше, и перегрузка еще возрастает: начинаются веерные отключения.

От этого и спасает отрицательная цена: соблазняя потребителей деньгами, электростанции мотивируют их начать потреблять больше. Многие компании или простые люди могут адаптироваться – менять график работы станков на заводе, а дома – включать бытовую технику ночью, когда действует льготный тариф.

Почему мы не замечаем «отрицательных цен»

Такие большие колебания стоимости происходят только на оптовом рынке. Тарифы для конечных потребителей подолгу остаются на одном уровне, поэтому маловероятно, что когда-нибудь в счете за свет в вашей квартире появится сумма со знаком «минус».

Ветер и солнце против угля и атома

В тех странах, где высока доля ветряных и солнечных мощностей, сети еще более нестабильны из-за неравномерной выработки энергии. Это усиливает нагрузку на атомные и угольные электростанции: неспособные быстро приспосабливаться к изменениям объема, они вынуждены то взимать плату за энергию, то отдавать, лишь бы продолжать работать.

В таких странах правительства порой даже платят операторам ВИЭ, чтобы заставить тех часть времени простаивать. Недавно стало известно, что за первую половину 2025 года Великобритания с этой целью уплатила ветряным компаниям $3,7 миллиарда – солидная цифра!

Торговать энергией в убыток никто не желает

Конечно, лучше научиться более гибко управлять энергией, чем доплачивать потребителю или заставлять ВИЭ простаивать.

Есть два пути минимизировать подобные случаи, объясняет Максим Москалев, директор по стратегическому развитию и управлению проектами Energon. Первый – увеличить количество линий электропередачи (ЛЭП), подстанций и накопителей. В одном месте может быть избыток мощности, в другом недостаток: с дополнительными электросетями, ее можно транспортировать в регионы, где энергии не хватает.

Возьмем, опять же, случай в Великобритании. Проблема была в том, что большинство ее ветрогенераторов находятся у берегов малонаселенной Шотландии. А основные центры потребления электричества – на юге в Англии. Если бы транспортные сети в этой стране были мощнее, проблемы простоев не возникло бы.

Второй подход – внедрять системы, которые будут автоматически регулировать потребление и производство, оптимизируя нагрузку на сеть.

Энергию также можно запасать в энергохранилищах: недавно мы рассказывали, как проблема «гуляющей» мощности решается в Финляндии. Ее опыт в этой сфере – один из самых позитивных.