О почтовых голубях вы слышали, конечно. Почему сейчас они не используются, ни для кого не секрет – изобретение телеграфа и радио положило конец голубиной почте.

Пережили радио и стали живыми «приборами»: 3 удивительных факта о службе голубей в военном флоте

Впрочем, далеко не сразу. В авиацию радио пришло с запозданием, когда стали доступны компактные передатчики. На случай аварийной посадки военно-морские летчики брали с собой почтовых голубей.

Более того, проекты с участием птиц существовали вплоть до 1970-х годов, в эпоху космической связи как минимум в одной стране, в Штатах. У крылатых почтальонов есть определенные преимущества перед техникой. Радиосвязи можно помешать — глушить, перехватывать сообщения. Голубя перехватить труднее: да, его можно сбить, но сначала сумейте его разглядеть в небе, а тем более попасть.

«ВМФ требуются ласковые женщины, умеющие водить автомобиль»

К началу Первой мировой войны все корабли обзавелись беспроводным телеграфом, а морскую голубиную почту распустили за ненадобностью.

Но когда пилотам понадобился «план Б» на случай выхода техники из строя, голубятни вернули. В ВМФ США появилась странная должность «голубиных квартирмейстеров»: они ухаживали за птицами, дрессировали, учили «служить по уставу».

И не подумайте, что это была заштатная должность: только обучение занимало от 6 до 12 месяцев. Существовало и официальное руководство с сухим, но внушительным названием: «Инструкция по приему, уходу и обучению почтовых голубей на установленных голубятнях на авиабазах ВМС США».

Во Вторую мировую войну пернатые связисты снова оказались в деле на тех же ролях: резервная связь, радиомолчание, аварийные ситуации.

Но появилась новинка: для ухода за голубями теперь нанимали женщин из резерва ВМС. Среди требований были опыт работы с животными и... умение водить машину — на случай, если какая-то птица потеряется во время тренировки и придется ее искать. Пусть она и неразумная тварь, но самоволка непорядок.

Живые пейджеры

Выражаясь строго, голуби — это моноплексная связь, то есть, работающая только в одну сторону. Помните пейджеры, популярные на рубеже 20-21 веков? В них работает тот же принцип.

Почтовых птиц пытались использовать не только пилоты. В конце 19 века телеграф еще был проводным, поэтому на суше его можно было использовать, а в море приходилось искать альтернативу. В 1891 году Генри Марион из Военно-морской академии США решил проверить, можно ли для морской связи использовать пернатых. Он сделал голубятню на лодочной станции и учил птиц летать между нею и учебным кораблем.

Вразумить тварей профессор так и не смог. Голуби прекрасно возвращались на берег, но заставить их летать обратно на корабль, да еще движущийся в открытом море, оказалось невозможно.

Во время Первой мировой войны к тому же выводу пришел экипаж первого американского авианосца, проводя похожие опыты. Птицы упрямо летели не на корабль, а домой в порт.

Детектор на живых датчиках

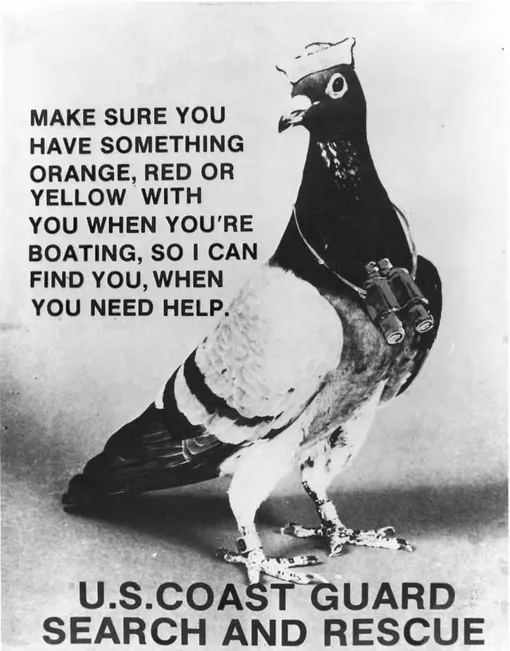

В конце 1970-х годов Береговая охрана США снова вспомнила о голубях, на этот раз задействовав не их способность летать, а отличное зрение.

Во время поисково-спасательной операции пилот вертолета ищет в океане маленький надувной плот. Солнце бликует, горизонт пуст, глаза устают, внимание рассеивается.

Голуби же – идеальные «детекторы оранжевого». Их зрение в десятки раз острее человеческого, а внимание не притупляется даже после часов полета.

В рамках проекта «Морская охота» под вертолет прикрепили контейнер с тремя голубями, имеющими возможность глядеть в разные стороны. Приц дрессировали клевать кнопку, когда они видят оранжевое пятно в океане.

И это неплохо работало. Экипажи без пернатых помощников находили плот в 40% случаев, с голубями – в 90%. Отчет 1981 года рекомендовал разработать новые, более совершенные контейнеры. Но вмешалась ирония судьбы: после Вьетнамской войны и нефтяного кризиса военный бюджет Пентагона урезали, и проект был закрыт.